先日(令和7年7月4日)、次期学習指導要領策定に向けた10回目の教育課程企画特別部会がありました。

この中で、現行の学習評価が大きく変わる方向性であることが判明し、ニュースでも取り上げられたため、僕の勤める学校でも話題になりました。それは、現行の観点別評価の一つである「主体的に学習に取り組む態度」は評定の対象とせず、「知識・技能」と「思考・判断・表現」の2つの観点で評定を算出することになるということです。

そこで、今回はこのような方向性に至った背景や、今後具体的にどのように評価するかについて書きたいと思います。

本記事を読めば、学習評価に関する現在の課題と今後の方向性がわかると思います。

以下、詳しく見ていきます。

現行の学習評価の特色

まず、現行の学習評価の特色について書きます。

現行の学習指導要領から、子どもたちが学校教育の中で身につける力として、「資質・能力」という言葉がクローズアップされ、その3つの柱として、「(生きて働く)知識・技能」、「(未知の状況に対応できる)思考力・判断力・表現力等」、「(学びを人生や社会に生かそうとする)学びに向かう力・人間性等」が整理されました。

これらの資質・能力を学習の中で評価するために、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、そして「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点が設定されました。

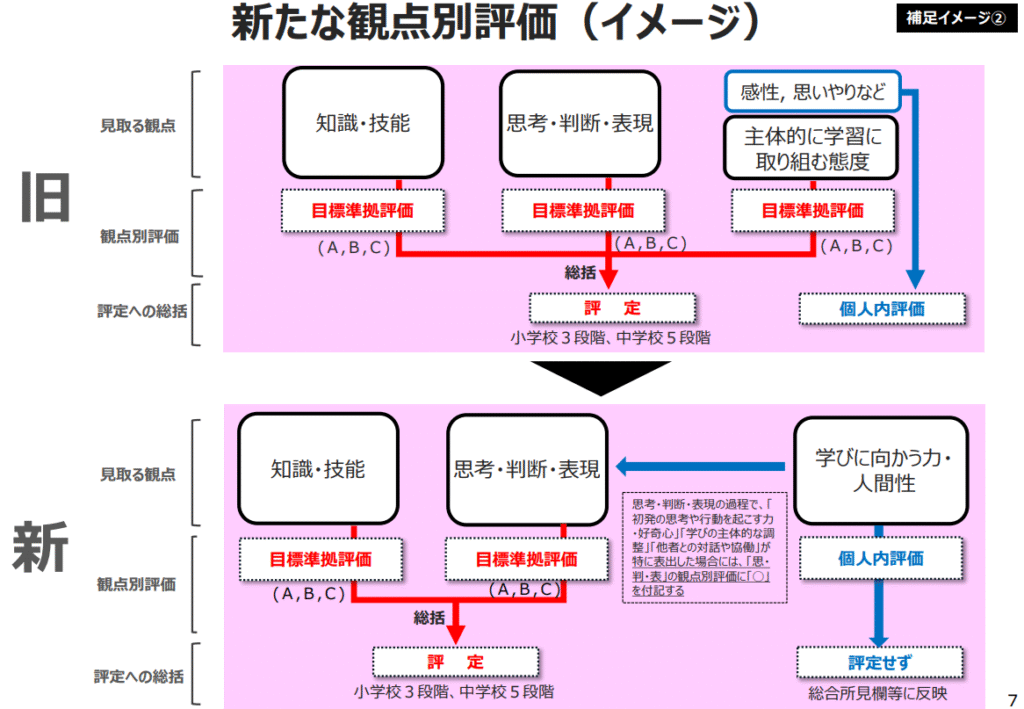

ここでややこしいのは、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」の2つの観点は資質・能力の言葉と似ていますので、理解がしやすいのですが、「主体的に学習に取り組む態度」については、「学びに向かう力・人間性等」とイコールではないのです。文科省の資料では、以下のように説明されてきました。

「学びに向かう力、人間性等」は、感性・思いやりなど目標に準拠した評価や評定に馴染まないものを除いた「主体的に学習に取り組む態度」を評価観点として設定し、「粘り強さ」や学習の「自己調整」の観点から評価する。

つまり、「学びに向かう力」の評価は、2つに分けるという考え方ですよ、ということです。これがややこしく、また、従来の「関心・意欲・態度」とどう違うのかということがわかりにくかったため、学校現場では混乱や誤解が生じてきました。

ちなみに、このようなややこしいことになった背景は以下のように説明されています。

前回改訂時の中教審答申は、学習評価の具体を示さず、学習指導要領告示後に学習評価ワーキンググループにおいて「粘り強さ」「自己調整」という「主態」評価の二側面を提示した。この結果、「粘り強さ・自己調整」のみで、より大きな資質能力である「学びに向かう力・人間性等」が理解されるという事態も生じた。こうした反省も踏まえ、今般は指導要領改訂と学習評価の検討をセットで行っている。

しっかり反省していますね。影響力の大きさを考えて、もう少ししっかり組み立ててほしかった感はあります。

表出している課題

さて、上のように、スタートからややこしい事態を生んでいたため、学校現場では「主体的に学習に取り組む態度」に関して、これまで以下のような課題が出てきたとしています。

「粘り強さ」を評価するために、ノート提出の頻度や課題の締切遵守等、形式的な「勤勉さ」の評価に留まっている例が散見。

「自己調整」を評価するために、「振り返り」による評価が行われてきたが、教師の負担が大きい又は教師の期待する表現を子供が過度に意識する傾向。

こうした事態も見られたため、「目指す資質・能力を適切に反映した評価になりにくい」としています。

僕自身も、評価の精度を上げるため、「主体的に学習に取り組む態度」の評価のもととなるネタを集めようとしてきましたが、上にも挙げられているように、日々の業務の中でこれらに取り組むことはなかなか大変であり、よほど心と時間の余裕のあるときにしかしてきませんでした。

今後の方向性

以上を踏まえ、「主体的に学習に取り組む態度」は今後、以下のようにすることを検討しています。

①個人内評価への変更

②「思考・判断・表現」の評価への付記

①については、「学びに向かう力・人間性等」の資質・能力は重要であることは変わりはないものの、上にも書いたように、適切な評価が難しく、負担が重いことから「各教科毎に「目標準拠評価」として行うのではなく、教育課程全体を通じた「個人内評価」として行う方法に改める」としています。

②については、「「思考力・判断力・表現力等」は「知識や技能を活用して課題を解決するために必要な力」であり、問題発見・解決や、考えの形成・表現、思いや考えを基にした意味や価値の創造といった過程で発揮されるものであり、本部会で議論してきた「学びに向かう力・人間性等」の4つの要素(「初発の思考や行動を起こす力・好奇心」、「学びの主体的な調整」、「他者との対話や協働」、学びを方向付ける人間性) と親和性が特に強い」としています。

②については、再び現場が混乱しそうな気がしますが…

ちなみに、「学びに向かう力・人間性」と「4つの要素」に関することは以下の記事をご覧ください。

今後の方向性を図で示したものが以下のものです。

(出典:文部科学省HP)

まとめ

いかがだったでしょうか。

今後、「主体的に学習に取り組む態度」は、評定の対象とせず、個人内評価になり、「知識・技能」と「思考・判断・表現」の2つの観点で評定を算出する方向性です。

ただ、これも現場からいろいろな意見が出てくることと思います。個人的には、2観点では評定が出しにくそうだなと思いますので、以前のように、「知識」と「技能」に分けてほしいと思っています。

今回の件について、より詳しく見てみたい方は以下のページをご覧ください(資料1を参考にしています)。