先日(令和7年4月25日)、中教審の教育課程特別部会(第6回)が開催されました。今回の部会では、現行学習指導要領の資質・能力の一つである「学びに向かう力、人間性等」の構造化の方向性について議論がされたようです。

そこで今回は本部会の資料から「学びに向かう力、人間性等」の構造化の方向性について書きたいと思います。

本記事を読めば、「学びに向かう力、人間性等」の現状や課題、構造化のイメージがわかると思います。

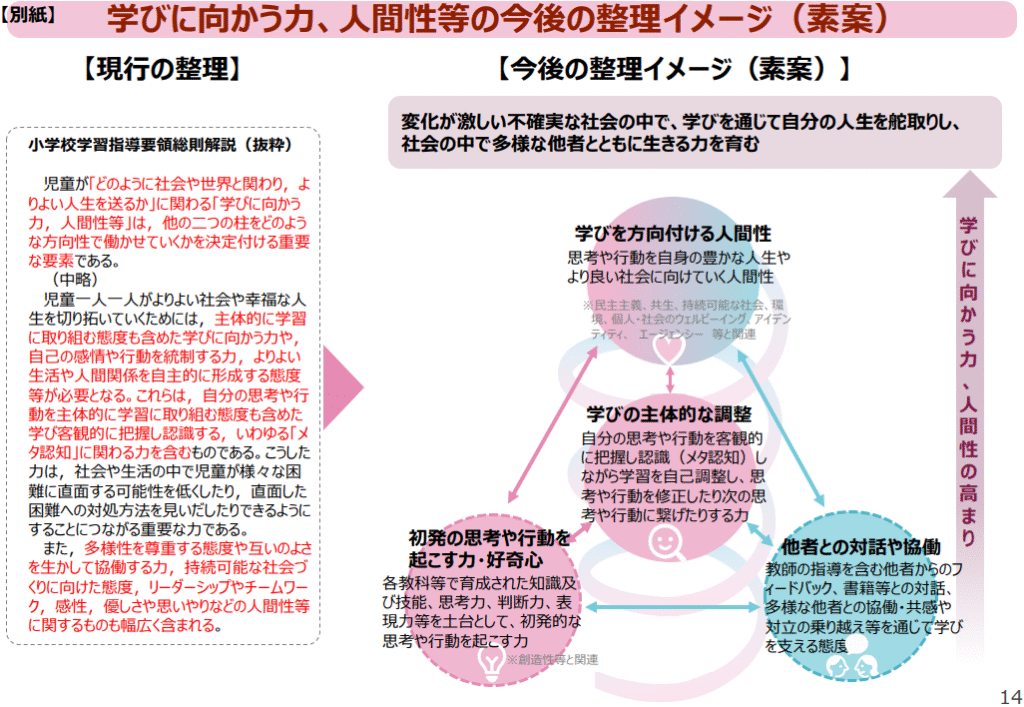

結論を先に言えば、「学びに向かう力、人間性等」は「初発の思考や行動を起こす力・好奇心」など4つの要素との関係の中で整理し、構造化することを検討しています。

以下、詳しく見ていきます。

「学びに向かう力、人間性等」とは?

まず、「学びに向かう力、人間性等」という資質・能力について書きます。

「学びに向かう力、人間性等」とは、現行学習指導要領で新たに示された資質・能力の一つであり、児童生徒が「どのように社会や世界と関わり、よりよい人生を送るか」に関わる資質・能力であり、他の二つの柱をどのような方向性で働かせていくかを決定付ける重要な要素」とされています。その要素として、「主体的に学習に取り組む態度」、「メタ認知」、「協働する力」、「持続可能な社会づくり」などがあります。

しかしながら、上にも書きましたが、この「学びに向かう力、人間性等」という資質・能力は現行学習指導要領の資質・能力のうち、最も理解と指導と評価が難しいと思っています。おそらく、全国の先生方もそう思っているではないかと思います。

他の「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力」は、従前の観点の考え方と似通っている部分があり、テストによる評価もしやすいのですが、「学びに向かう力、人間性等」は、児童生徒にどのような方法でその力をつけさせ、どのような方法でその力を見取り、どのように評価するのかというのが非常に難しいのです。

実際、今回の資料の中にも、以下の課題が挙げられています。

「学びに向かう力、人間性等」として、多岐にわたる要素が列挙されているが、全体像が分かりにくい。

「学びに向かう力、人間性等」に対応した学習評価の観点として「主体的に学習に取り組む態度」を設定したが、当該観点の2側面である「粘り強さ」「自己調整」に矮小化されて「学びに向かう力、人間性等」が理解されているとの指摘がある。

こうした課題のうえで、「学校現場の実践に繋がる分かりやすい構造的な再整理を行う必要」としています。

そもそも、現行学習指導要領の資質・能力のうち、「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力」は学校教育の中で身に付けさせる力(いわゆる「認知能力」的なもの)であり、短いスパンのテスト等で評価しやすい一方、「学びに向かう力、人間性等」は、学校教育が終わった後の学びに向かう力や人間性等(いわゆる「非認知能力」的なもの)を養うものであり、長いスパンでの中で必要とされる力なのです。

その理由として「変化の激しい時代において、自身の思いや願い・意志を実現し、自身の人生を主体的に舵取りしていく力が求められている」と文科省はしており、学校教育の中でそうした力を身に付けさせたいのでしょうが、多くの大人(教員も含む)が自分の人生を舵取りしようと思っていない現状の中、このような力をつけさせるのはなかなか難しいと思います。

諸調査から見る我が国の課題

資料の中では、我が国の子供や大人の「学びに向かう力」が諸外国と比べていかに低いかというデータが示されています。それを一部紹介します。

まず、「再び休校になった場合、自律的に学ぶ自身があるか」というPISAの調査については、OECDの中で日本は37か国中34位であり、とても低い結果になっています。

また、「うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組むか」という問いについては、日本は「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計が50%程度であり、最も多いフランスは合計87.4%となっています。

一方、大人に対しての調査結果では、「社会人になってから自己研鑽・自己啓発を行わない人」の割合も52.6%と諸外国に比べてかなり高くなっています。

この結果の原因については、いろいろとあると思いますが、個人的には日本の子供たちは「やらされ感」が強く、勉強は「しなければいけないもの」という意識が強くあるからだと思います。

勉強のゴールは高校入試や大学入試であり、それが終われば勉強も終わりと感じている子供がほとんどではないでしょうか。人間、勉強以外もそうですが、「やらされること」に対しては面白さを感じません。そもそも何のために勉強をするのかということを子供たちに説くのはもちろんのこと、高校入試や大学入試の方法や内容等も一体的に検討していかなければ現状を変えるのは難しいと思います。

今後の方向性

こうした現状を踏まえて、今回の部会では「各種調査から我が国の我が国の子供たちの課題と考えられる「まず考えてみること、行動してみること」等を「学びに向かう力、人間性等」の起点と位置づけて、以下の4つの要素の関係として整理することを検討しています。

初発の思考や行動を起こす力・好奇心

学びの主体的な調整

他者との対話や協働

学びを方向付ける人間性

これを図でイメージしたものが以下のものです。

(出典:文部科学省HP)

うーん、難しいというのが僕個人の感覚です💦 これが「学校現場の実践に繋がる」とは思えません。ちなみに、「学習評価自体の在り方については別途検討」との文言も別ページにありますが、このイメージを見る限り、数値で評価するのは難しい気がします。道徳や総合同様、文章による評価の方が馴染みやすい気がします。

学習評価に関しては、後日、方向性が出されました。詳しくは以下の記事をご覧ください。

<追記>

その後の議論で、上の4つの要素を学習指導要領にどのように記載するか、方向性が示されています。

まず、4つの要素は「学びを方向付ける人間性」とそれ以外の要素で性質が異なるようです。「学びを方向付ける人間性」は「当該教科等の学習で育まれる、人生や社会に向かう際の情意や感性に関わる部分」であり、「学習過程で表出しにくい傾向がある内的な側面」とのことです。

一方、残りの3つの要素は「当該教科等の学習で育まれる、学びに向かう態度に関わる部分」であり、「学習過程で表出しやすい傾向がある外的な側面」とのことです。

ちなみに、「主体的に学習に取り組む態度」は上のリンク先にもあるように、評定算出の対象外となる方向性ですが、3つの要素は「思考・判断・表現」の過程で特に表出した場合には「○」をつける方向で検討する」とされています。

以上を踏まえ、学習指導要領に記載する際、「全ての要素を個別に盛り込もうとすることで冗長となることを避けつつ、2つの要素(「学びを方向付ける人間性」と「残りの3つ」)をバランス良く含めることとしてはどうか」としています。

まとめ

いかがだったでしょうか。

「学びに向かう力、人間性等」は、「初発の思考や行動を起こす力・好奇心」など4つの要素と関係の中で整理することを検討しています。

より詳しくご覧になりたい方は以下のリンク先のページをご覧ください(【資料1】を参考にしました)。