以前の記事で、次期学習指導要領の目玉とされる「柔軟な教育課程」について書きましたが、今回は、令和7年4月10日に中教審の教育課程特別部会で議論された、児童生徒の多様性を包摂するための教育課程の方向性について書きたいと思います。

本記事を読めば、令和の学校の児童生徒の多様性の現状と今後の国の施策の方向性がわかると思います。

結論を先に言えば、各学校が編成する「柔軟な教育課程」の中で児童生徒の多様性に対応することを検討しています。

以下、詳しく見ていきます。

児童生徒の多様性の現状

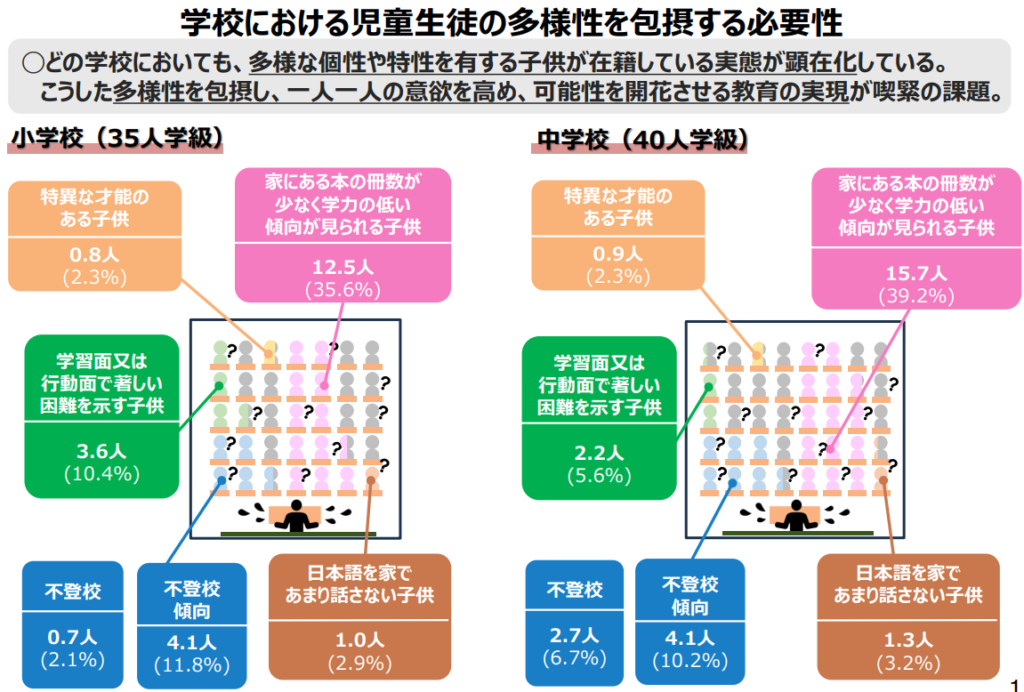

以前の記事でも書きましたが、現代の学校の学級集団においてはどの学校においても、多様な個性や特性を有する子供が在籍している実態が顕在化しているとのことです。

以下のようなデータがあります。

(出典:文部科学省HP)

このデータを逆に捉えれば、個性や特性が少ない生徒は中学校の場合、26.9人ということになり、全体の67%にあたります。

このような状況では一斉指導などしても効果に乏しいことが当たり前であり、個別最適な学びを進める必要があるのもわかります。

こうした実態を受け、「多様性を包摂し、一人一人の意欲を高め、可能性を開花させる教育の実現が喫緊の課題」としています。

そこで文科省は「不登校児童生徒」、「特定分野に特異な才能がある児童生徒」、「日本語指導が必要な児童生徒」の包摂の方法を検討していますが、今回の記事では「不登校児童生徒」について書きたいと思います。

教育支援センターについて

不登校児童生徒の数はよく知られているとおり、増加の一途を辿っています。令和5年度の実態調査によると、小中学生の不登校生の合計は346,482人で初めて30万人を超えたとのことです。

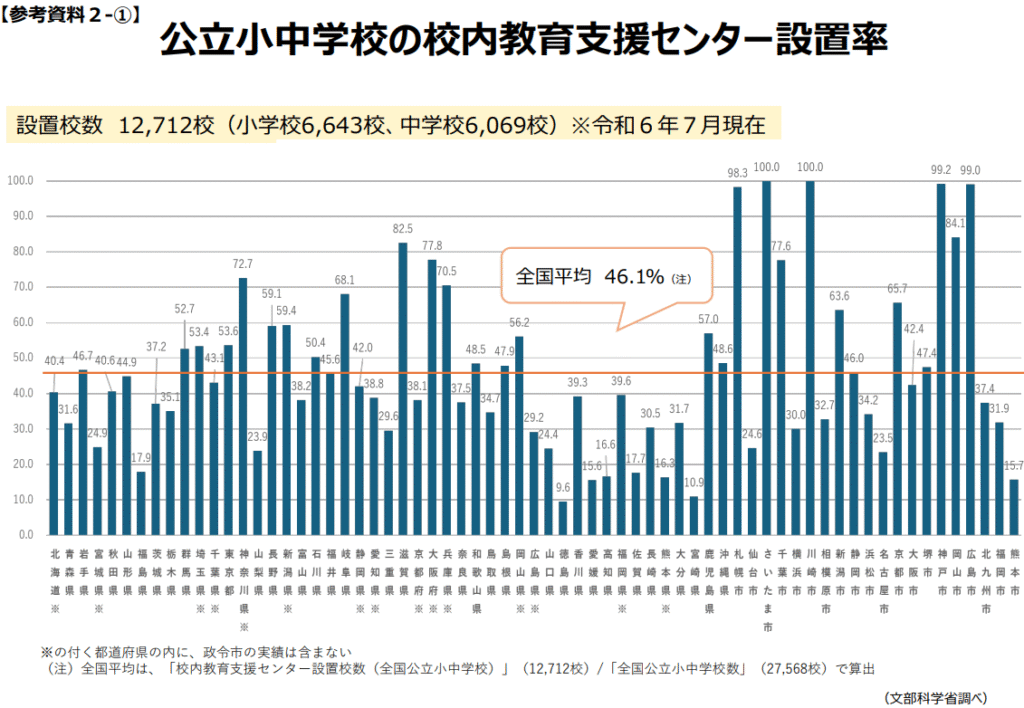

こうした実態を受け、各自治体や各学校では子どもの居場所づくり等のため、教育支援センターを設置しています。

ちなみに、教育支援センターとは、「不登校及び不登校傾向の児童生徒の学校・学級復帰に向けた学習・相談支援を行うための場所」であり、自治体が設置するものと学校が設置するものがあります。設置数は増加傾向にあり、自治体別の校内設置率は以下のとおりです。

(出典:文部科学省HP)

自治体により、大きな差があることが明らかになっています。100%もあれば、10%以下もあります。不登校生の数とも関係があるでしょうが、ばらつきは気になります。

教育支援センターの設置により、子供たちの居場所を確保できている一方、以下のような課題もあるとされています。

個別の指導計画がないため、組織的・計画的な指導が確保されていないケースがある

特別の教育課程の制度がないため、下学年の内容を学んでいても、原籍級の教育課程に基づく評価を行わざるを得ない面がある

そこで、文科省は個々の不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を必要に応じて編成・実施可能とする仕組みを新設することを検討しています。

研究開発学校の取組イメージ

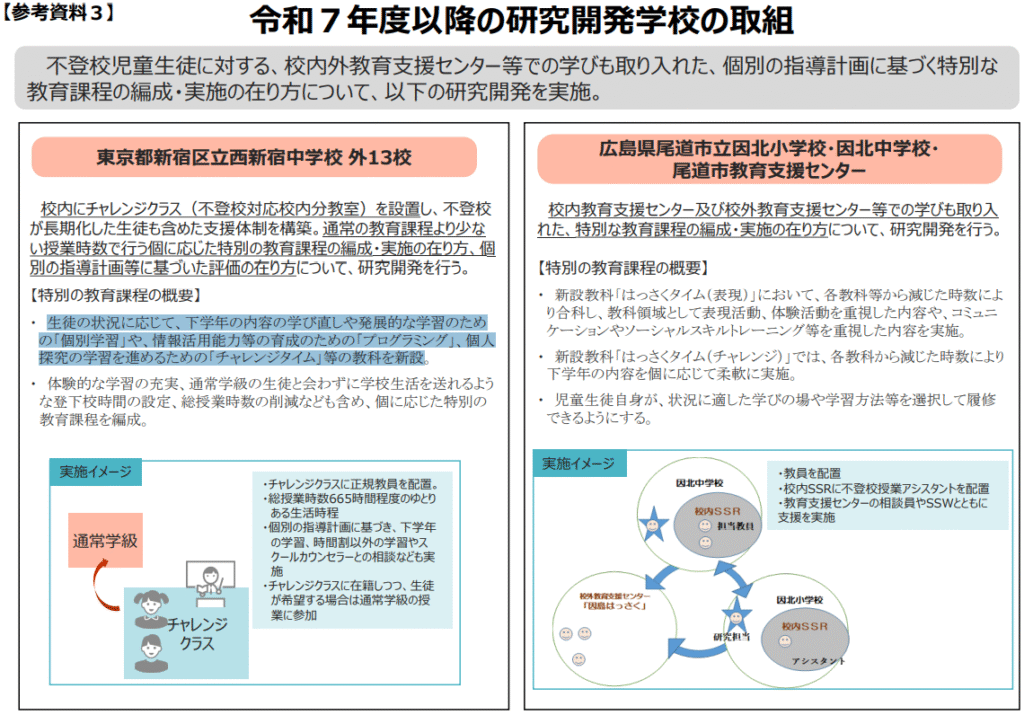

会議資料の中には、今後の方向性の参考になるものとして、研究開発学校の取組を紹介しています。

それによれば、新宿区立西新宿中学校等では、以下のような取組をするとのことです。

校内にチャレンジクラス(不登校対応校内分教室)を設置し、不登校が長期化した生徒も含めた支援体制を構築し、生徒の状況に応じて、下学年の内容の学び直しや発展的な学習のための「個別学習」や、情報活用能力等の育成のための「プログラミング」、個人探究の学習を進めるための「チャレンジタイム」等の教科を新設。

詳しくは以下のイメージをご覧ください。

(出典:文部科学省HP)

その子に応じた支援体制を構築しようとしているところが大きなポイントですが、これにはいかんせん人手と時間が必要になると思われます。

今後の方向性

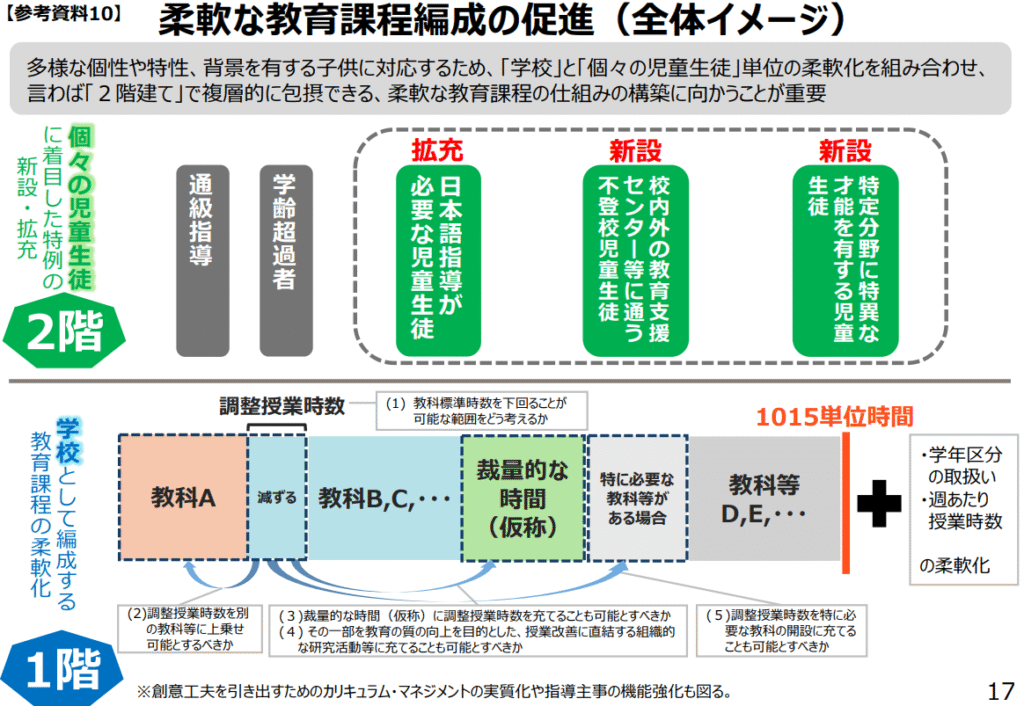

以上のように、不登校児童生徒の現状や課題と、研究開発学校の取組を参考にしたうえで、国は以下のような制度を構築することを検討しています。

(出典:文部科学省HP)

以前の記事で紹介した「柔軟な教育課程」を土台とし、複層的に個性や特性のある児童生徒を対応しようとしています。

理念としては素晴らしく、実現できれば、個に応じた指導・支援ができると思いますが、実態は各学校により異なりますので、当該学校の教員の能力によって体制の運用に大きな差が出ることが懸念されます。

こうした制度を運用していくには、授業や担任等を持たない専門の人材を配置する必要があると思いますが、そこまでしてくれるかは甚だ疑問です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

現代の学校の児童生徒の多様性を包摂するために、文科省は各学校が編成する「柔軟な教育課程」の中で児童生徒の多様性に対応することを検討しています。

より詳しく見てみたい方は、以下のページをご覧ください(資料1-1を参考にしています)。