現在、次期学習指導要領策定に向け、様々な方面から議論がされていますが、そのうちの一つに「余白の創出」というテーマがあります。

ご承知のとおり、学校現場には時間の余裕がないため、教育課程を工夫し、いかに時間を生み出すということが大事になってきます。

そこで今回は文科省の会議資料から、教育課程を工夫し、余白の時間を生み出している事例を紹介したいと思います。

本記事を読めば、教育課程の工夫の好事例について知ることができると思います。

結論を先に言えば、授業時間や部活動の時間を工夫することです。

以下、詳しく見ていきます。

小学校の事例

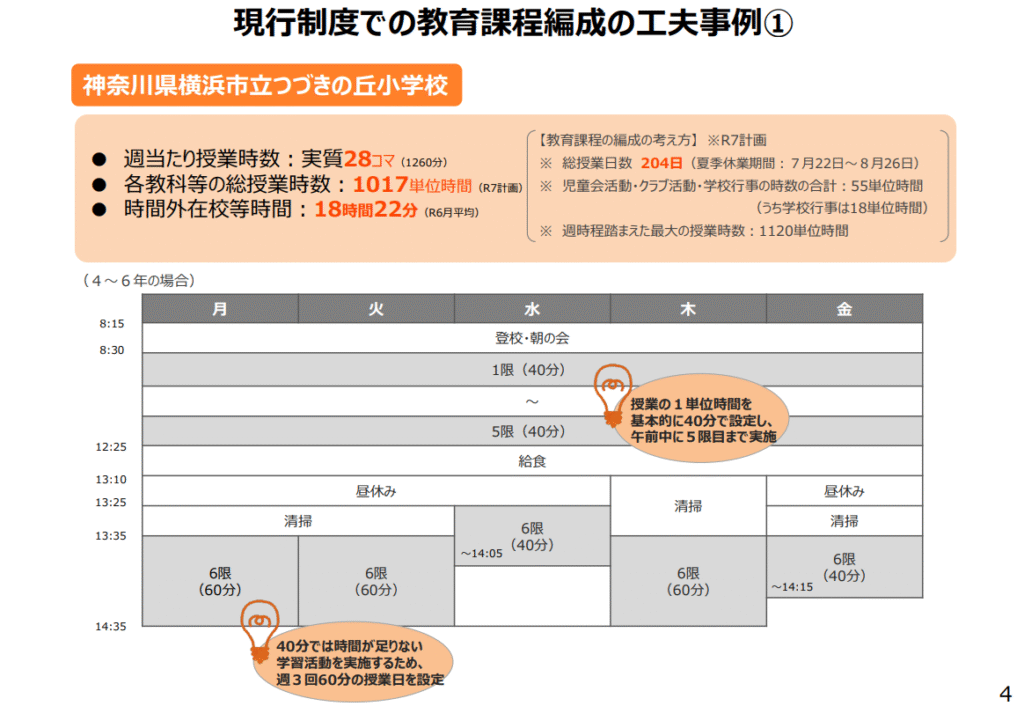

まずは、小学校の事例です。神奈川県の横浜市立つづきの丘小学校の事例(4〜6年)が掲載されています。

特徴は、1コマの授業を40分間にし、午前中5コマ実施している点です。ただ、40分では時間が足りない学習活動もあるため、週3回6時間目を60分間にしているとのことです。

令和7年度の計画では、授業日数は204日、総授業数は1,017時間とのことです。

詳細については以下の資料をご覧ください。

(出典:文部科学省HP)

中学校の事例

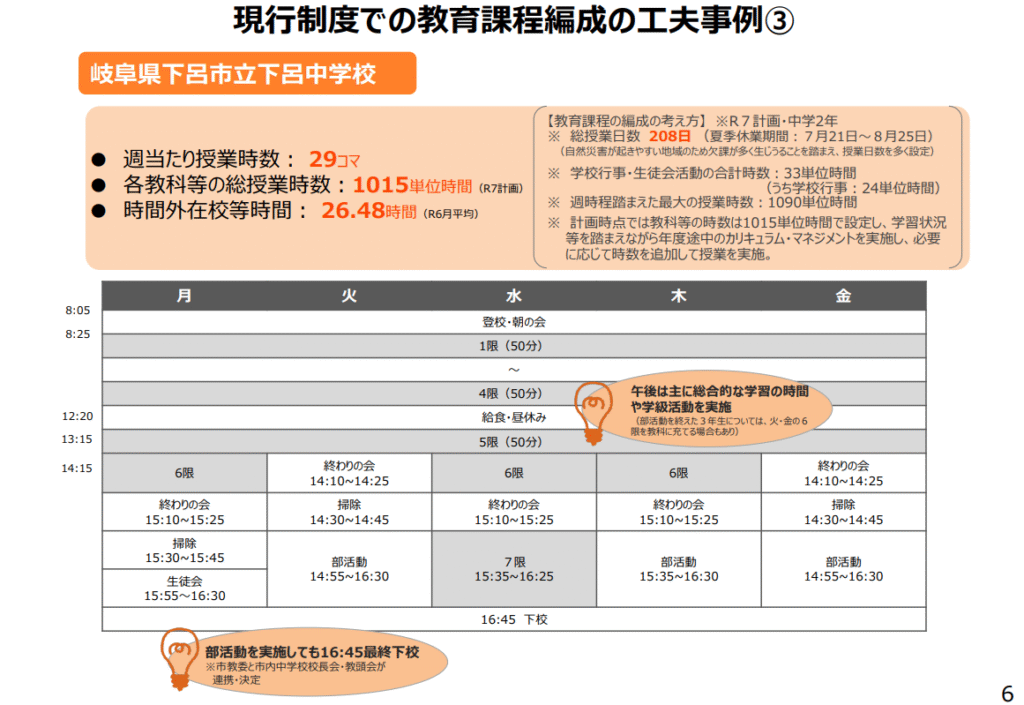

次に中学校の事例です。岐阜県の下呂市立下呂中学校の事例が掲載されています。

特徴は、週2回を5時間授業、週1回を7時間授業とし、部活動の時間も最大90分程度とすることで、生徒の最終下校時間を16時45分としていることです。

これは中学校においては、かなり珍しいのではないかと思います。僕が勤める学校では、日が長い時期では18時30分くらいが部活動の終了時間になっていますので、事務仕事はこの時間以降にする人が多いのが現状です。部活動をしたい先生にとっては、このような日課は面白くないかもしれませんが、そうでない方にとってはありがたいものですね。

詳細は以下の資料をご覧ください。

(出典:文部科学省HP)

新年度の始業日設定の工夫事例

最後に、新年度の工夫事例です。

我々学校教員というのは、4月は大変慌ただしく動きます。特に人事異動で違う学校に移った教員の新年度の忙しさは並大抵のものではありません。

こうした現状がありますので、新年度の始業日を工夫している自治体があります。

石川県加賀市では、新年度の始業日を4月6日としていましたが、この日までに土日が含まれる場合は準備期間が短くなることから、規則を改正し、最低でも始業日前の平日を5日間確保できるようにしたとのことです。

また、熊本県熊本市も規則を改正し、始業日前の平日を最低5日間、最長6日間確保できるにしたとのことです。

これは大きいですよね。新年度の準備期間はその年の暦に左右される部分がありますので、暦に関わらず、準備期間が確保してあるのは大変ありがたいことです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

余白の時間を生み出すための教育課程の工夫は、授業時間や部活動の時間を工夫することです。学校や地域の事情等により、実現が難しいものもあるかもしれませんが、参考になる部分はあるのではないかと思います。

個人的には、学校現場で余白の時間を生み出すためには、今回紹介したように、授業の時間等を工夫するしかないと思っています。このような大きな変更は個人では難しいことですが、夏休み前や学期末に提案してみてはいかがでしょうか。

教育課程の工夫についてより詳しく見てみたい方は、以下のページをご覧ください(参考資料1-1)。