現行の学習指導要領から、単元全体を意識しながら毎時間の授業構想を練ることが求められていますが、皆さん、実践できているでしょうか。

そこで今回は、文科省の中教審特別部会のページに掲載されている石川県の加賀市立山代中学校の授業づくりの事例を紹介したいと思います。

本記事を読めば、単元全体を意識しながら授業をつくる方法がわかると思います。

結論を先に言えば、単元マップ(単元の全体図)を作成し、見通しをもって授業づくりをすることです。

以下、詳しく見ていきます。

加賀市立山代中学校の概要

まず、今回紹介する加賀市立山代中学校について書きます。

加賀市立山代中学校は石川県加賀市の中央部に位置し、生徒数371名(各学年4学級)、教職員数48名ということです。中規模校に該当するかと思います。

また、加賀市には全部で23の小中学校(小学校17校・中学校6校)があり、学力向上等に関してモデル校を指定せず、全小中学校・全教職員で取り組むことにこだわっているようです。

それに伴い、指導主事の役割も従来の「指導・助言」から「伴走型支援」へと移行しているとのことです。

方法①単元の構想を練る

では、ここから山代中学校の授業づくりの具体的な手順を紹介していきます。以下は国語科の例です。

授業の準備段階として、以下のようなことを挙げています。

(1)学習教材を読んだり、先行研究などを調べる

(2)学習指導要領と教材を照らし合わせる

(3)育成したい資質・能力を決定

(4)既習を確認し、該当学年でおさえるべき内容を把握

日常の授業ではここまでしないですが、研究授業の際はこういうことはしますよね。これを毎単元、全ての教科でされているのなら脱帽です(-_-;)

なお、(4)については、例えば「読むこと」という技能に関して、3年生では2年生までの学習に加えて「批判的に読む」という能力が必要になってくるということです。このようなことを把握することが大切だとしています。

方法②単元の流れをつくる

次に、単元の流れをつくるために以下のようなことをするそうです。

(1)指導内容が身につくような言語活動を考える

(2)単元の目標や評価規準を決める

(3)ゴールの姿から逆算しながら単元の学習の流れをつくる

(4)各時間のゴールの姿と学習課題を作成し、学習の流れを作成する

(5)生徒の思考の流れやつまずく可能性のある事柄などを踏まえて手立てを作成する

とても丁寧な手順ですよね。真似できそうにありません💦

なお、(5)については、「個々の生徒が自力で目標達成に向かうための手立てを構築する」としており、そのために、「学習モデル、ワークシート、ヒントとなるスライド、動画や写真資料など」を作成することとしています。

方法③単元マップに整理する

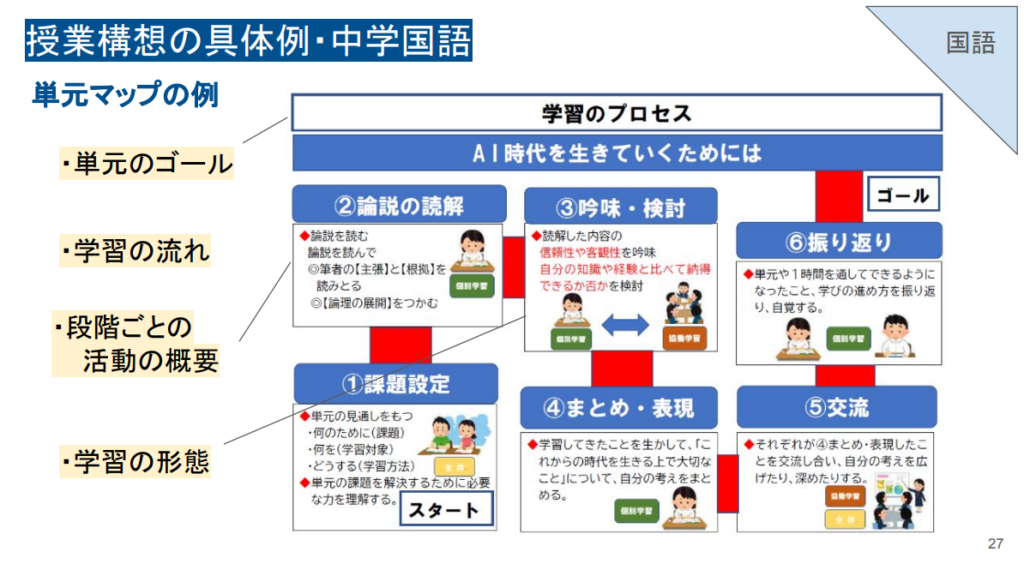

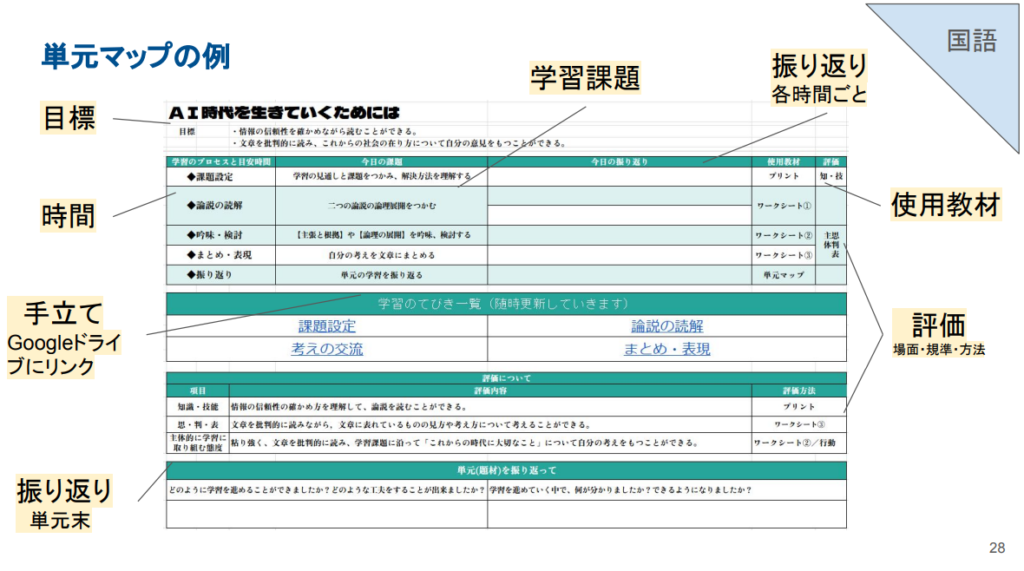

最後に、「単元マップ」を作成するとのことです。「単元マップ」の例は以下のとおりです。

(出典:文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会教育課程企画特別部会第3回配付資料)

これまでに書いてきた「単元のゴール」や「学習の流れ」、「手立て」などをまとめて整理しています。

なお、「単元マップ」は生徒の学習用端末からも閲覧可能にしており、生徒が見たいタイミングで見られるようにしているとのことです。

成果と課題

最後に、研究発表で必ずある「成果と課題」についても紹介しておきます。

まず、成果として以下のことを挙げています。

(1)教師の授業力の向上

これについては例えば、「1時間ごとのつながりが意識できるようになり、大切なポイントをはずさない授業づくりができるようになってきている」や「学級全体をみるだけでなく、個の学びに焦点をあてるようになった」、「ねらいに沿ったパフォーマンス課題を設定するようになった」などを挙げています。

(2)多様な子供たちにとって学びやすい環境づくり

これについては例えば、「学習の見通しが持てる」、「学んだことや学び方が自覚できるようになった」、「いつでも、どこでも「単元マップ」を見ることができる」、「難易度が選べるようになった」などを挙げています。

(3)教師の負担軽減に資する可能性

これについては例えば、「ICT活用が不可欠となり、フル活用することにより、業務効率化につながっている」、「単元で授業構想することで、評価場面・評価材料を精選することができた」、「単元中に「次、なにしよう」と悩むことがなくなった」などを挙げています。

一方、課題はやはり「負担軽減に資する可能性」なのです。一度「単元マップ」を作ってしまえば、確実に負担軽減になりますが、上にも書いたようにこれを毎単元作成するのはかなりの作業量だと思います。例えば、次のような課題を挙げています。

(1)単元の最後では「そろそろ次の準備をしなくては…」と精神的な負担があり、準備のためのまとまった時間が必要になる

(2)個に応じようとすればするほど、たくさんの手立てが必要になり、準備に追われる

(3)職員間の共通理解が大変

これだけの質のものを作ろうとすればどうしても時間はかかりますよね。しかしながら、学習指導は教員の本来業務ですので、これまでの記事で書いてように働き方改革を進めながら、時間を捻出していかなければならないですよね。

まとめ

いかがだったでしょうか。

単元全体を意識して授業をつくるためには、単元マップ(単元の全体図)を作成し、見通しをもって授業づくりをすることです。

より詳しい内容を見てみたい方は以下のサイトをご覧ください(資料1-4)。