先日(令和7年3月28日)、開催された中教審の教育課程の特別部会において、次期学習指導要領の目玉とされる「柔軟な教育課程」について議論がされたようです。

そこで今回はこの部会に提出された資料をもとに、「柔軟な教育課程」の方向性について書きたいと思います。

本記事を読めば、次期学習指導要領における教育課程の方向性がわかると思います。

結論を先に言えば、年間の総授業時数は維持したままで、各教科の授業時数を調整することをイメージしています。

以下、詳しく見ていきます。

教育課程の現状

僕自身は中学校の教員ですが、中学校に勤める方の学校の毎週の時間割はどうなっているでしょうか。

1週間のうち、1日が5時間授業で、残りは6時間授業という学校が多いのではないでしょうか。

このように週29コマの授業をしている中学校は、全国の中学校の約75%にのぼるそうです。

なぜ、週29コマに設定している学校が多いかというと、学習指導要領では年間1,015単位時間の授業をすることが定められており、そして、一年間で授業をする週を35週を基本としているため、1,015÷35=29と考えているのです。

しかし、実際は授業を実施する週を年間40週から45週ほど設定している学校がほとんどであり、週29コマで設定した場合、1,015単位時間をオーバーすることになります。

ではなぜ、多くの学校が年間35週を超えて授業を設定しているかというと、例えば自然条件(台風や豪雨等)により休校にする場合もありますし、感染症が流行して学級・学校閉鎖にする場合もあります。その場合、当然授業が実施できなくなるため、授業数を確保する必要から多めに設定しているのです。

ただ、現実的には自然条件や感染症の流行等による休校・閉鎖措置は、地域にもよると思いますが、多くても年間で5日ほどではないでしょうか。全くない年度もあると思います。

そのため、全国の多くの学校で年間1,015単位時間を超えているという現状があります。

そして、これは当たり前でしょうが、1日の授業は1コマ50分を基本とし、1時間目は国語、2時間目は社会…など、1コマに1つの教科を割り当てていることと思います。これを変えようという議論が現在、始まっています。

現状が抱える課題

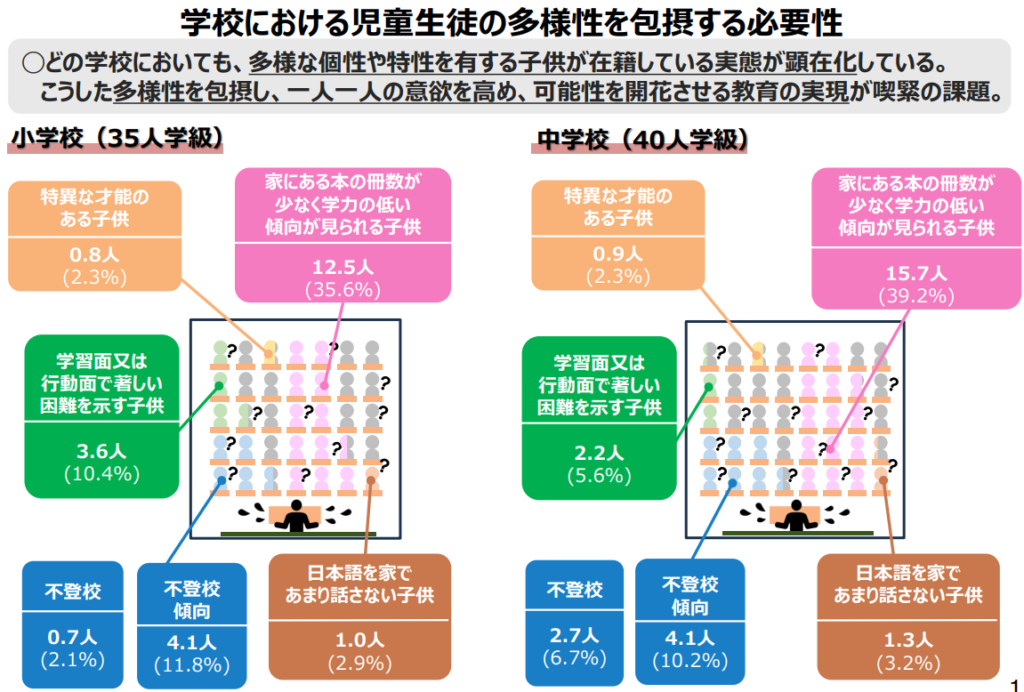

文科省の資料によれば、学級集団において、多様な個性や特性を有する実態が顕在化しているとしています。

例えば、中学校の40人学級の場合、「学習面又は行動面で著しい困難を示す子供」は2.2人(5.6%)、「不登校」は2.7人(6.7%)、「不登校傾向」は4.1人(10.2%)という感じです。詳しくは以下の資料をご覧ください。

(出典:文部科学省HP)

このような状況ですので、一斉授業はもちろんのこと、教師が複数いる場合を除いて個別最適な学習などできるはずもありません。

そこで国は、「教育課程特例校」、「授業時数特例校」などを指定し、学校の実情に応じて柔軟な教育課程の編成ができるようにしているとのことです。

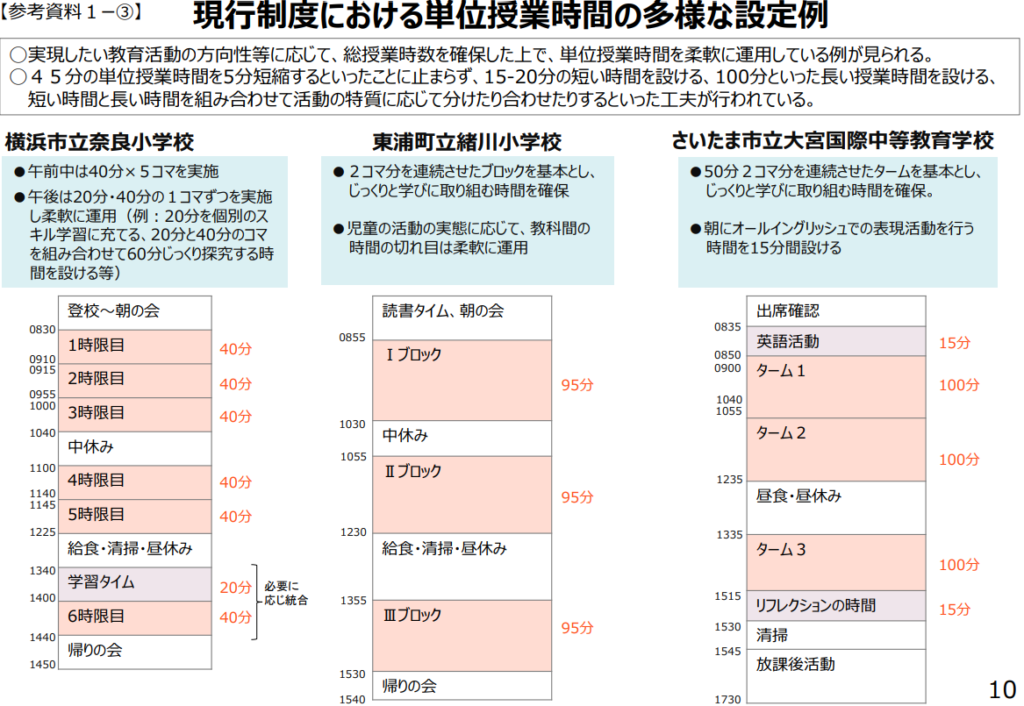

例えば、横浜市立奈良小学校では、1単位時間を40分とし、午前中に5コマの授業を行い、5時間目の後に「学習タイム」を設けて探究の時間に充てているとのことです。詳しくは以下の資料をご覧ください。

(出典:文部科学省HP)

このような特例校では、それなりの成果を上げている一方、特例校制度では課題もあるとしています。例えば、研究指定を受けたことがある皆さんはご承知のことと思いますが、指定や特例を受けると、時間と手間がかかることが最も大きな課題です。取り組んだことに対して、実践発表や報告等をしなければなりません。これは学校現場にとって大きな負担です。

そのため、学習指導要領に関する学校調査によれば、「標準授業時数について学校の裁量を広げること」については、小学校では71.2%、中学校では79.5%が賛成としています。

今後の方向性

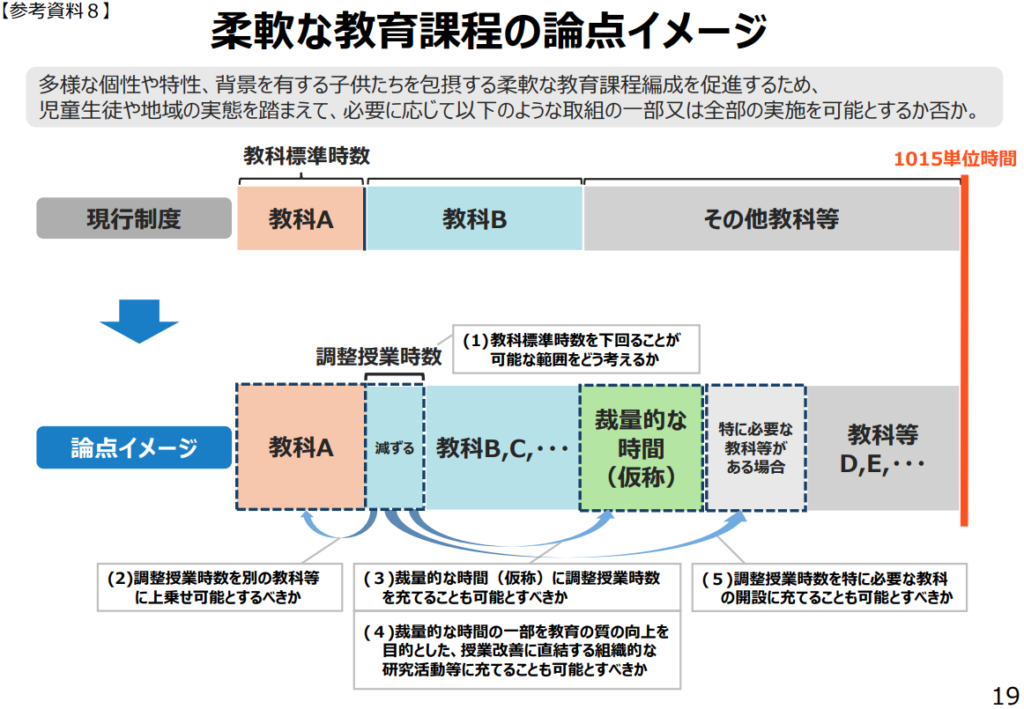

そこで、文科省では今後、以下のような教育課程をイメージしています。

(出典:文部科学省HP)

年間の1,015単位時間は変更せず、教科による授業時数を調整するとのことです。例えば、ある学校の生徒の数学の学力に課題が見られる場合、他の教科の時数を減らし、数学の時数を増やすことができるようになります。

これが実現すれば画期的であり、生徒の学力や教員の配置の状況によって柔軟な教育課程が編成できることになりますが、求められるのは働き方改革同様、校長のマネジメントですね。企画・立案するのは教務主任等になるのでしょうが、校長のリーダーシップが求められてくるのではないかと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今後の「柔軟な教育課程」の方向性は、年間の授業時数を変更せず、教科による授業時数を調整することです。

より詳しく見てみたい方は以下のページをご覧ください(資料1-1です)。