先日(令和7年4月25日)の中教審の教育課程特別部会において、現行学習指導要領で新たに導入された「見方・考え方」の構造化の方向性について議論がされたようです。

そこで今回は、本部会の資料を参考に「見方・考え方」を文科省はどう整理しようとしているのかについて書きたいと思います。

本記事を読めば、「見方・考え方」の今後の整理のイメージがわかると思います。

結論を先に言えば、各教科等の目標とともに「見方・考え方」を端的に示し、「中核的な概念」(高次の資質・能力)も含めて構造化することを検討しています。

以下、詳しく見ていきます。

「見方・考え方」とは?

まず、「見方・考え方」とは何かについて書きます。

「見方・考え方」は、「どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくのかというその教科等ならではの物事を捉える視点や考え方」であり、資質・能力と教科等の学びの架け橋とされているものです。

そもそも、「見方・考え方」が導入された背景として、「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、「各教科等の深い学びの具体的な姿がイメージしにくい」、「各教科等の学びにより、人生や社会との関わりがどう豊かになるのかイメージしにくい」などの懸念があったため、全ての教科等で設定されたものです。

また、「見方・考え方」には以下の2つの側面があり、授業改善に一定の成果があるとされています。

①各教科等の学びの深まりを示す

②各教科等を学ぶ本質的な意義の中核を示す

ちなみに、中学校社会科の地理的分野の「見方・考え方」は、「社会的事象を、位置や空間的な広がりに着目して捉え、地域の環境条件や地域間の結び付きなどの地域という枠組みの中で、人間の営みと関連づけること」となっています。

難しいですよね💦 単元別にもっと具体的に書いてほしいものです。

「見方・考え方」の課題

「見方・考え方」は、資質・能力を身につけるうえでは重要な概念ですが、いかんせん、現場の人間にとっては非常にわかりにくいものがあります。

まず、自分の専門教科の「見方・考え方」がどんなものかと思って、学習指導要領を見てみても、学習指導要領本体には、「見方・考え方」は記載されておらず、「解説」を見る必要があります(教員なら当たり前と思うかもしれませんが、「解説」を読むのはなかなかしんどいのです)。

また、解説を見ても、長い文章の中に記載されており、また、表現も抽象的であるため、大変理解しにくいものとなっています。

上に挙げた中学校社会科の地理的分野の「見方・考え方」は、今回の部会資料からの抜粋で、各教科等の「見方・考え方」が表になっています。

このように、表や図にしたり、箇条書きにしたりすることで見やすさ、そして理解のしやすさが格段に変わってきますので、ぜひ、そのような表記にしてほしいと思います。

今回の資料の中にも課題として以下の2点を挙げています。

①当初の役割を十分に果たせていない

②「中核的な概念・方略」との整理が必要

①については、上にも書いたような「わかりにくさ」が書かれています。

②については、以前の記事でも紹介した、次期学習指導要領の方向性の目玉の1つの「中核的な概念」(高次の資質・能力)との重複感が出るとしています。そのため、整理が必要とのことです。

今後の方向性

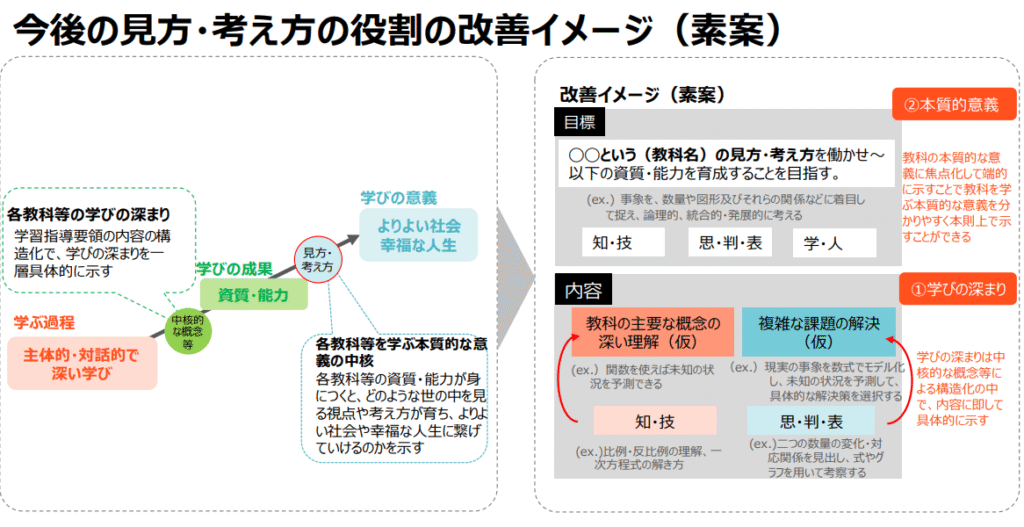

そこで、文科省は「見方・考え方」や「中核的な概念・方略」を以下のように整理することを検討しています。

(出典:文部科学省HP)

左側が「見方・考え方」や「中核的な概念」と資質・能力等との関連を模式図で表したもので、右側が学習指導要領の改善イメージになっています。

右の図のように、各教科の「目標」の中に「見方・考え方」を端的に示し(図は中学校数学科の例です)、教科の本質的意義を示しています。

また、「内容」の中に「中核的な概念」を示し、それらを獲得するにはどのような学習を行えばよいのかということを構造化しています。

このような表記にしてもらえれば、今よりもずいぶんとわかりやすくなりますが、さらに言えば、「この単元を学ぶときは、この「見方・考え方」をする必要がありますよ」というような、「内容」の単元ごとに「見方・考え方」を示してもらえれば、現場の人間にとっては使いやすいものになると思います。

<以下、追記>

その後の議論の中で、上の方針を変更し、以下のようにすることを検討しています。

目標の柱書は、育成したい資質・能力の趣旨や固有の学習過程を端的に示すべきであり、見方・考え方は、目標直下に別途欄を設け記載してはどうか

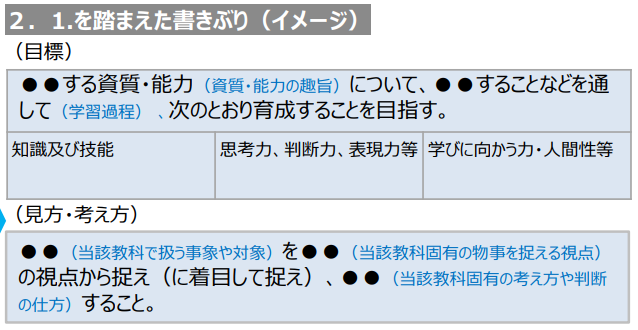

どなたからか異論が出たのでしょう。このイメージが以下のものです。

(出典:文部科学省HP)

「目標」から「見方・考え方」が切り離されています。個人的には、わかりやすければどちらでも良いです💦

また、今後、各教科の「見方・考え方」を検討しいくうえで、以下の留意事項を挙げています。

新たな見方・考え方の書きぶりについては現在よりも短く端的に示すことを基本としてはどうか

経験の浅い教師が読んでも端的に理解可能な記述となっているかという視点を重視して示し方を検討してはどうか

このような視点は、学校現場のために是非実現してほしいところです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

現行学習指導要領の「見方・考え方」は、各教科等の目標の中とともに「見方・考え方」を端的に示し、「中核的な概念」(高次の資質・能力)も含めて構造化することを検討しています。

「中核的な概念」(高次の資質・能力)について、詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

また、「見方・考え方」等の整理の方向性について、より詳しく知りたい方は以下の文科省のHPをご覧ください(資料1を参考にしています)。