先日(令和7年8月19日)に開かれた中教審の特別部会において、学校の働き方改革に関するいわゆる「3分類」の改定案が示されました(その後の部会で確定されました)。そこで、今回は「3分類」の改定の内容について書きたいと思います。

本記事を読めば、今後「3分類」がどのような内容に変わるのかがわかると思います。

結論を先に言えば、3つの分類の名称をより具体的にし、内容についても「保護者等からの過剰な苦情等への対応」などが新たに追加されます。

以下、詳しく見ていきます。

「3分類」とは?

まず、いわゆる「3分類」について紹介します。

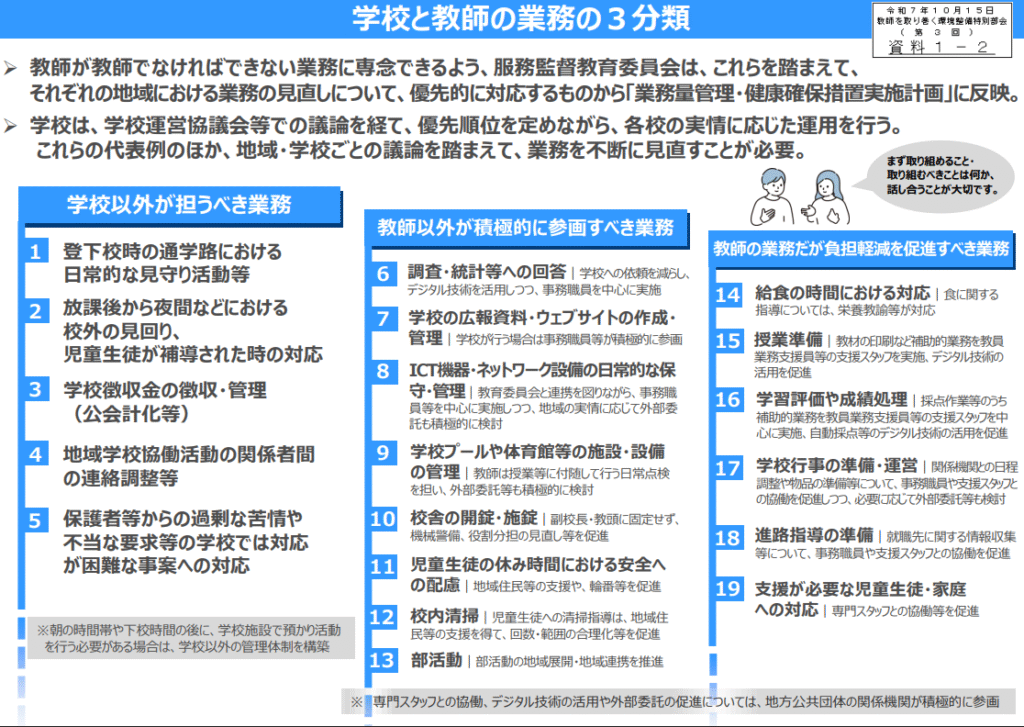

これは平成31年(2019年)の中教審答申で示されたものであり、学校で担っている業務を「基本的には学校以外が担うべき業務」、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」、「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の3つに分類したものです。

例えば、「基本的には学校以外が担うべき業務」は「登下校に関する対応」、「学校徴収金の管理」などがあり、「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」は「給食時の対応」や「進路指導」などがあります。

平成31年以降、この3分類をもとに、学校の働き方改革は進められてきた部分があり、自治体や学校にもよると思いますが、学校の業務は少しずつ削減・縮小されてきたと思います。

現行の「3分類」について詳しく見てみたい方は、このページをご覧ください。

アップデートの内容

多くの方がご存知のとおり、今年(令和7年)6月に改正給特法が成立し、その中で学校の働き方改革が今後も継続して取り組まれていくことを明記されています。そこで、国が「指針」を改めて定めるのですが、その中にアップデートする「3分類」を位置づけてはどうかとされています。具体的には、以下のようにされています。

まず、3つの分類の項目の名称を以下のように変更します。

「基本的には学校以外が担うべき業務」→「学校以外が担うべき業務」

「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」→「教師以外が積極的に参画すべき業務」

「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」→「教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務」

さらに、内容についても新たなものが追加されます。

「学校以外が担うべき業務」については、「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応」が追加されます。近年、教員の長時間勤務の原因の一つとなっている保護者等からの理不尽な要求等への対処です。

また、「教師以外が積極的に参画すべき業務」には、「学校の広報資料・ウェブサイトの作成・管理」、「ICT機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理」、「学校プールや体育館等の施設・設備の管理」、「校舎の開錠・施錠」が追加されます。より細かく、具体的な業務が追加されます。

なお、「教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務」には大きな変更はないようです。

一覧は以下のものです。

(出典:文部科学省HP)

妹尾氏の懸念

さて、こうして見ると、改定「3分類」が順調に実行されれば、学校現場の業務は減っていきますが、本部会の委員の一人でもあり、学校の働き方改革関係では有名な妹尾昌俊氏は以下のような懸念を表明しています。

①(改定にあたって)教職員の参画や意見表明の機会がない

②事務職員の負担増加が見込まれる

①については、現代においてはネット上で意見公募が容易なため、公募してはどうかと言っていますが、公募すると意見の収拾が煩雑である気がします。学校現場の人間としては、このくらいのことを示しておいてくれれば、あとは学校でやっていけるものと思います。

②については、確かにそうですね。今回新たに追加される「教師以外が積極的に参画すべき業務」の中に事務職員が担うとしているものもあります。

僕個人としては、教員の職員室在室時間を考えると、事務的な業務は可能な限り、事務職員が担った方が良いと思うのですが(処理も早いし、ミスも少ない)、事務職員側からすれば、「自分たちの仕事を増やさないでほしい」ということになります。

これを解決するには、事務スタッフの増員しかないと思いますが、これについては教員の増員よりは容易ではないかと思います(例えば、学校業務支援員の業務として割り当てる等)。

まとめ

いかがだったでしょうか。

学校の働き方改革に係る「3分類」は、3つの分類の名称をより具体的にし、内容についても「保護者等からの過剰な苦情等への対応」などが新たに追加されます。

より詳しく見てみたい方は以下のリンク先をご覧ください。