前回と前々回の記事で、次期学習指導要領策定に向けた論点整理に触れてきましたが、「素案」と「案」を経て、9月25日に確定版が公表されました。

今後は、各教科等の細かい議論をするとのことですが(9月24日から始まっています)、今回は論点整理の中から「調整授業時数制度」について詳しく書きたいと思います。

本記事を読めば、次期学習指導要領の目玉の一つである、「調整授業時数制度」について理解できると思います。

結論を先に言えば、「調整授業時数制度」とは、学校の実情を踏まえ、柔軟に教育課程を編成することです。

以下、詳しく見ていきます。

現行の教育課程編成の課題

まず、現行学習指導要領における教育課程編成上の課題を紹介します。以下の3つです。

①特例校制度は時間と手間がかかる

②硬直的な運用が残る

③カリキュラム・マネジメントの制約になっている

①については、現行の学習指導要領でも学校の実情に応じた柔軟な教育課程を編成することは可能なのですが、国に対して「特例校」として申請することが必要です。ただ、国に申請するというのはハードルが高く、使いやすい制度とはなっていないとのことです。

②については、例えば、授業の1単位時間は現行の学習指導要領でも中学校でも45分とすることや90分とすることも可能ですが、全国の多くの中学校では50分を基本としていることが多いのではないでしょうか。また、年間授業時数も、国が標準とする1,015時間を消化するためには、週28コマで良いのですが、感染症や自然災害等による休校等を見込んで週29コマに設定している学校が多いという現状があります。

③については、「子供の実態を踏まえた柔軟な指導、学年を横断した教育課程編成などの制約となっている」としています。

また、以上のような現状に加え、不登校生や特異な才能がある子供等、多様性を包摂するためにも、教育課程を柔軟に編成することは必要としています。これについては、以下の記事を参考にされてください。

今後の方向性について

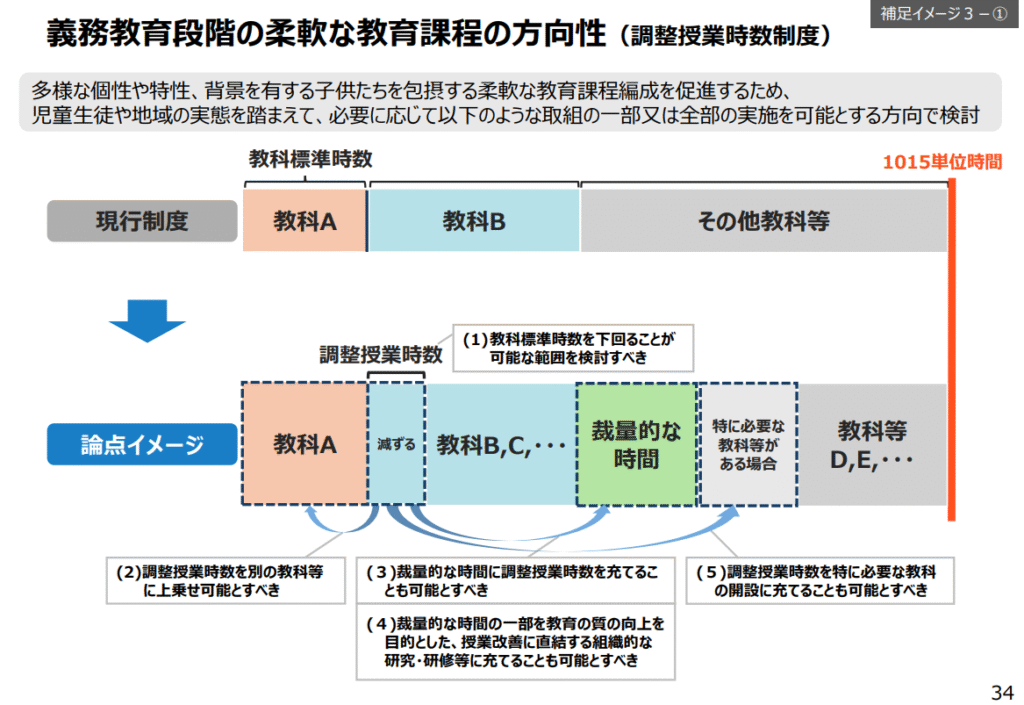

以上のような課題を踏まえ、以下のような方向性にしようとしています。

①国への申請は不要

②各教科等の標準授業数を調整

③調整によって生み出された時間の活用

①については、「特例校」制度を残しつつも、煩雑な申請等を不要とする方向性です。

②については、総授業時数を維持しつつ、各教科の標準授業時数を調整可能とするとのことです。例えば、数学に課題のある学校においては、国語の授業を減らし、数学の授業に充てるということです。

また、③は別の教科に充てる他、「授業改善に直結する組織的な研究・研修等に充てることも可能とする方向」としています。

これらについては、「教師や子供の学びに余白を生み出し、教育の質の向上に資すること」を目的としつつも、「負担軽減自体が目的ではない」としています。また、受験対策への過度な傾斜等にもなることがないよう、クギを刺しています。

以上の内容を図式化したものが以下のものです。

(出典:文部科学省HP)

この制度で学校現場に求められること

では、この制度が導入された場合、学校現場はどう変化するかというと、学校が学校の実情に応じた教育課程を主体的に編成する必要があることです。

我々は子供に「主体的な学びを」と言いますが、多くの教員が前例や他校の取組を参考に業務にあたっていないでしょうか。もちろん、この新しい制度においても、現行の方法でもすることができますが、子供に主体性を求めるならば、まず、教員が主体的に業務に当たらないといけないと思います。

授業時間は何分にするか、一年間に何週の授業をするか、週あたり何コマの授業をするか、生み出された時間は何に充てるか…このようなことを考えるのは大変ですが、僕個人としては魅力的に感じます。全国の先生方も、現在の自校の課題を踏まえ、どのような教育課程を編成するか検討に入ることをオススメします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

次期学習指導要領の「調整授業時数制度」とは、学校の実情を踏まえ、柔軟に教育課程を編成することです。

より詳しく見てみたい方は、以下のページを参考にされてください。