今年(令和7年)1月から次期学習指導要領策定に向けての議論がスタートしましたが、昨日(9月5日)開かれた12回目の中教審の特別部会において、論点整理の素案が公表されました。

そこで今回は、この資料の中に掲載されている情報をもとに、次期学習指導要領の基本的な考え方を紹介します。

本記事を読めば、次期学習指導要領をどのような方向性で策定しようとしているのかが大まかにわかると思います。

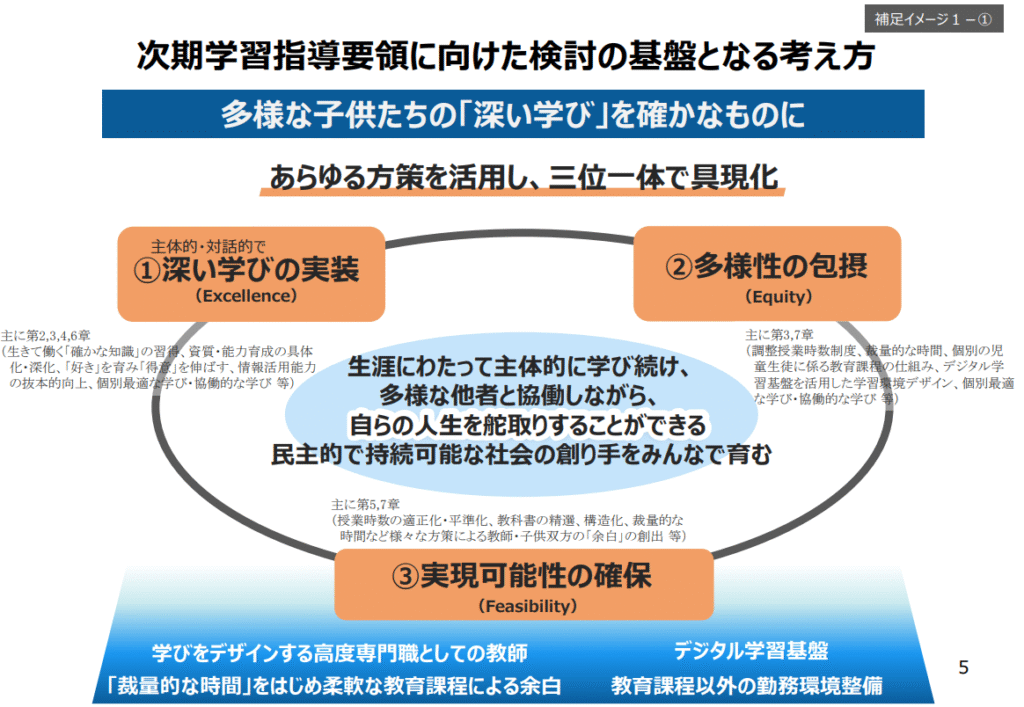

結論を先に言えば、①「主体的・対話的で深い学び」の実装、②多様性の包摂、③実現可能性の確保の3つです。

以下、詳しく見ていきます。

考え方①「主体的・対話的で深い学び」の実装

1つ目は、『「主体的・対話的で深い学び」の実装』です。

「主体的・対話的で深い学び」は現行学習指導要領の代名詞みたいなものですので、学校現場の皆さんにとっては既に馴染みの深いものになっていると思います。これを「一層の具現化・深化を図る」としています。そこで、以下のような見直しを目指しています。

学習指導要領の目標・内容の構造化・表形式化・デジタル化、学びに向かう力、人間性等の重要概念の整理等により、分かりやすく、使いやすい学習指導要領を目指す。

「分かりやすく・使いやすい」がポイントです。学習指導要領は活字ばかりで、とにかくわかりにくいですよね💦 読み込むのに相当な時間がかかります。

そこで、このような現状を踏まえ、現場が使いやすいものにすることを検討しています。これらについては、本ブログの過去の記事にありますので、たとえば以下の記事を参考にされてください。

考え方②多様性の包摂

2つ目は、「多様性の包摂」です。

「多様な個性や特性、背景を有する子供が多くなっている実態に向き合うとともに、こうした多様性を個人及び社会の力に変える観点から、一人一人の意欲が高まり、可能性が開花し、個性が輝く教育の実現を目指す」とし、以下のような見直しをするとしています。

「裁量的な時間」をはじめとする「調整授業時数制度」の創設、学年区分の取扱いの柔軟化、高等学校段階における単位制度の柔軟化、不登校児童生徒や特定分野に特異な才能のある児童生徒のための特別の教育課程編成を可能とする制度の創設等により、教育課程全体を包摂的な仕組みに改め、その具現化を図る。

「調整授業時数制度」が新しいものであり、学校現場にかなりの裁量が求められるものです。

例えば、ある学校の数学の学力に課題があるならば、国語の授業数を減らして数学に充てることも可能とするものです。また、学校の組織的な研究や研修を授業時数に充てることもできるとしています。これについてはかなり大きな変化ですので今後、また別の記事を書こうと思っています。

概要については以下の記事をご覧ください。

考え方③実現可能性の確保

3つ目は、「実現可能性の確保」です。

「①と②の方向性の両立を支え、実現可能とする観点であり、教育課程以外の勤務環境整備とも相まって審議全体に通底させるべき第三の方向性である」としています。

近年、よく話題にあがる学校の働き方改革ともリンクさせていくということを目指し、以下のような見直しを目指しています。

教育課程の枠組みや教科等横断的な事項、今後行われる教科等ワーキンググループを含む審議全般にわたって、教育課程の実施に伴い教師に過度な負担・負担感が生じにくい、持続可能な在り方を追求し、教師と子供の双方に「余白(教育の質の向上のための時間的余裕)」を創出する。

この考え方はとても大事ですよね。従来、学校現場は文科省などの行政組織から次々に「あれもやれ、これもやれ」という感じで仕事をしてきました。これを改めてもらえるということですので期待大です。

以上、3つの考え方を図式化したのが以下のものです。

(出典:文部科学省HP)

「自らの人生を舵取りすることができる」という言葉がポイントです。現行学習指導要領の解説にも似たような記載がありますが、予測困難な現代社会を生き抜くためには、言われたことを従順にするのではなく、自分で考え、自分で行動する力が必要になってきます。そのような子供を育てていきましょうというのが大きな目標になってきます。

そのため、実は子どもたちだけでなく、学校現場も自分たちで考え、自分たちで行動することが求められてきます。上にも少し書きましたが、学校の課題を踏まえた教育課程を編成していくことです。個人的には面白そうだなと思いますが、いかがでしょうか。

今後のスケジュール

最後に、今後のスケジュールについて書きます。

この特別部会で「論点整理」を取りまとめ、教科等でそれぞれ設置されているワーキンググループにおいて、各教科等の内容や、全国学力・学習状況調査等の各種データで明らかになった教科ごとの課題等を十分に踏まえて検討を進め、遅くとも令和8年の夏頃までに取りまとめを行うとしています。

その後、「審議まとめ」を経た上で、令和8年度中に中央教育審議会として「答申」が取りまとめられるよう、検討を進めるとしています。

「答申」後の大まかなスケジュールは以下の記事をご覧ください。

まとめ

いかがだったでしょうか。

次期学習指導要領の基本的な考え方は、①「主体的・対話的で深い学び」の実装、②多様性の包摂、③実現可能性の確保の3つです。

より詳しく見てみたい方は、以下のページをご覧ください(資料1を参考にしています)。

なお、今回の資料はスライドが113枚もあり、かなりボリュームのあるものになっています。これまでの審議の経過もまとめられていますので、個別の検討事項をより詳しく見てみたい方は参考になると思います。