以前の記事で、次期学習指導要領で登場する新しい考え方「中核的な概念」について触れましたが、先日(令和7年10月14日)開催された中教審の特別部会において、今後は「中核的な概念」という言葉を用いずに、「高次の資質・能力」としていくことが明らかになりました。

そこで今回は、「高次の資質・能力」とはどのようなものかについて書きたいと思います。

本記事を読めば、次期学習指導要領の構成の特徴や「高次の資質・能力」についてわかると思います。

結論を先に言えば、「高次の資質・能力」とは、「知識及び技能の統合的な理解」と「思考力・判断力・表現力等の総合的な発揮」をまとめた呼称です。

以下、詳しく見ていきます。

「高次の資質・能力」の登場の背景

以前の記事で、次期学習指導要領の論点整理のポイントについて書いた際、次期学習指導要領は「「中核的な概念」等を中心に目標や内容等を構造化し、さらに、見やすく・使いやすくするために表形式化・デジタル化する方向性」ということを書きました。その際に示したイメージが以下のようなものでした(中学校数学「数と式」の例)。

(出典:文部科学省HP)

このイメージにあるように、「内容のまとまりを通じて理解して欲しい主要な概念」を「中核的な概念の深い理解」、「知識・技能を総合的に使いこなして、思考・判断・表現できる力を示す」ことを「複雑な課題の解決」としていました。

これを今回の部会の資料からは、「中核的な概念の深い理解」を「知識及び技能の統合的な理解」、「複雑な課題の解決」を「思考力・判断力・表現力等の総合的な発揮」としています。そして、この2つを合わせた呼称を今後、「高次の資質・能力」とするとしています。

こうした背景には、以前の記事で書いた次期学習指導要領の基本的な考え方の一つである「主体的・対話的で深い学び」の実装をするために、「新たな用語の提起には慎重であるべきとの指摘もあり、現行との連続性を感じられる書きぶりとすることが重要。これを踏まえ、可能な限り現行で既に用いられている言葉を使いつつ構造化を図る」としています。

こういう視点は大事ですよね。現行学習指導要領も当初、「アクティブ・ラーニング」という用語が独り歩きしたこともありますし、「カリキュラム・マネジメント」という用語も登場しました。このような新しい用語はインパクトはありますが、いかんせん、現場の人間にとっては理解と実践に時間を要します。ただ、それでも現場感覚からすれば、「統合的」、「総合的」という似たような文字が並んでいることに対してざわつきそうな気がします💦。

表形式の2つのパターン

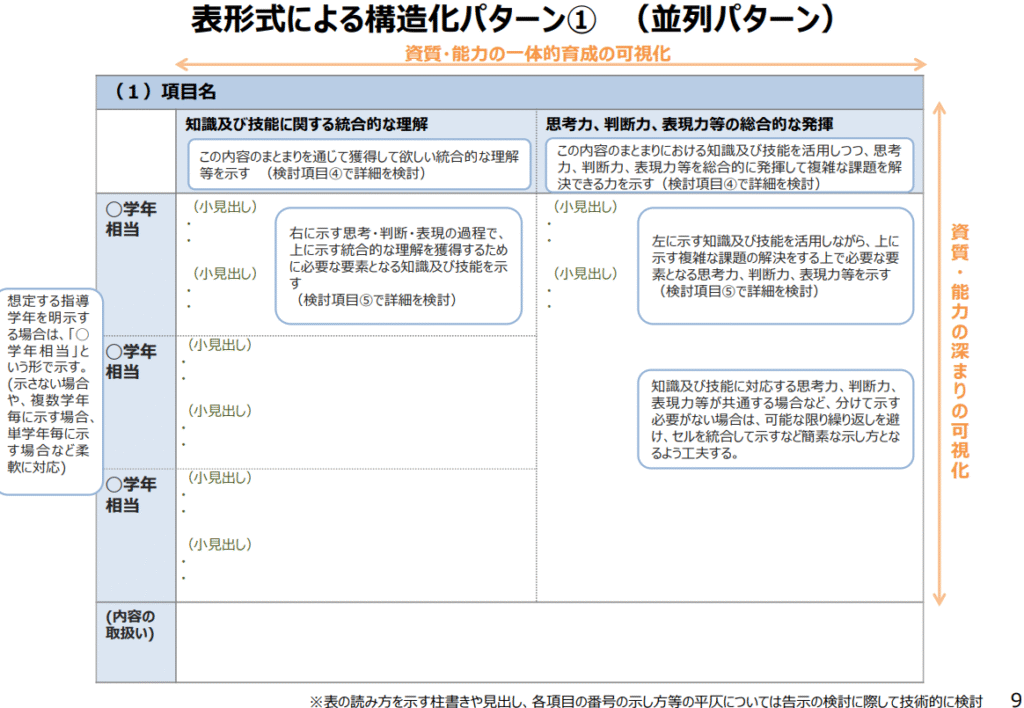

これを踏まえて、次期学習指導要領の新たな示し方を以下のようにしています。

(出典:文部科学省HP)

資料上部に記載があるように、これを「並列パターン」としていますが、「高次の資質・能力」である「知識及び技能に関する統合的な理解」と「思考力、判断力、表現力等の総合的な発揮」を横に並べることで、「知識・技能」の内容の学年ごとの系統性が明確になり、「知識・技能」の内容のまとまりに対応した固有の「思考力・判断力・表現力」 が想定できる教科では具体的にイメージしやすくなっています。また、「思考力・判断力・表現力」に対応する「知識・技能」を育成するための学習指導ができるとしています。

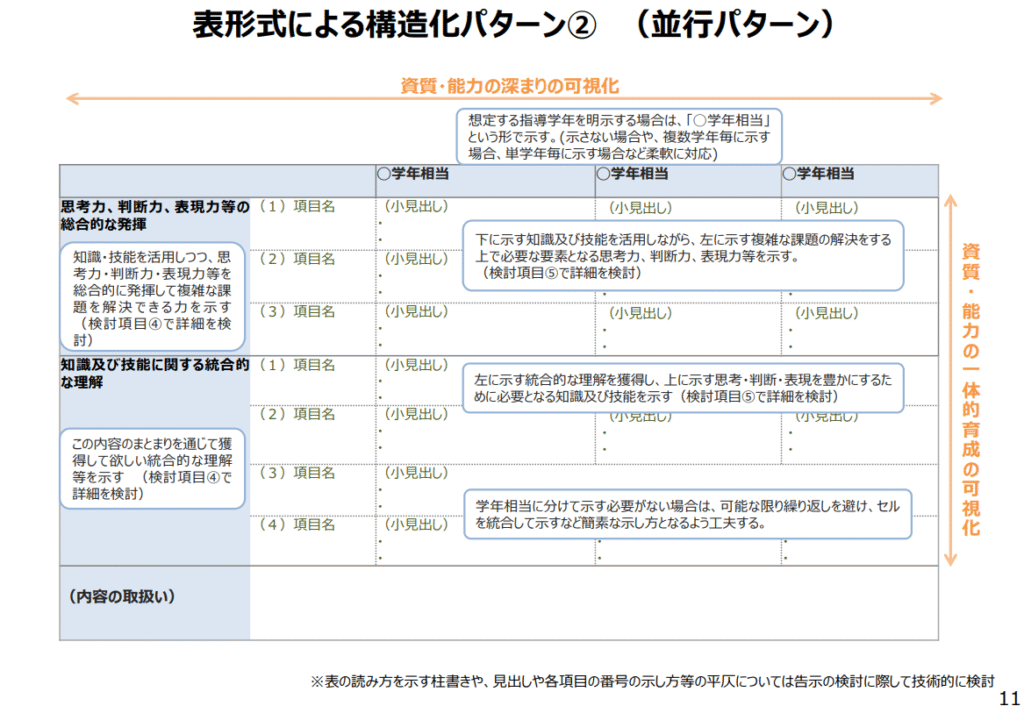

ただ、一方で、例えば国語科などは「知識・技能」よりも「思考力・判断力・表現力」の系統性が明確で、「知識・技能」の内容のまとまりに対応した固有の「思考力・判断力・表現力」 が想定しにくく、「知識・技能」が全体として「思考力・判断力・表現力」 の深まりを助けるといった構造もあるとし、以下のような「並行パターン」の示し方も考えられるとしています。

(出典:文部科学省HP)

この2つのパターンのどちらかに統一するということではなく、各教科等の特質に応じて選択し、具体的なものについては各教科等のワーキンググループで検討を深めるとしています。

なお、個別の教科等のワーキンググループも既に始まっていますので、ご自身の専門教科の動向について知りたい方は以下のページを参考にされてください。

「高次の資質・能力」の検討にあたって

以上のように、表形式化される次期学習指導要領において、「高次の資質・能力」は重要な概念となってきますが、これを今後、各教科等のワーキンググループで検討するとしています。

それにあたっては、以下のような考え方を示しています。

各教科等固有の学習過程の改善を図るためには、教科ごとの特質に応じて検討が行われる必要があり、書きぶりを現時点で一律に整理すべきものではない。

各教科の特性があるため、同じような書きぶりにする必要がないと言っています。その一方で以下の文言もあります。

各教科等での「高次の資質・能力」は、備えるべき要素や性質等について、一定の共通性があることにより、各教科等を横断して適切に機能を発揮することが期待できる。

「高次の資質・能力」は教科横断的な共通性もあるとしています。「一律の書きぶりにはしないが、共通性もある」ということです。難しそうな気がします。

そして、以下のようにするとしています。

各教科等の独自性を活かしつつ、共通に備えるべき要素や性質等が確保された「高次の資質・能力」の書きぶりとなるよう、「高次の資質・能力」がその目的を踏まえたものとなっていることを担保するチェックポイントを示した上で、各教科等WGでの検討を深めてはどうか。

今後、各教科等のワーキンググループで検討し、それを今年度中を目途に全体調整するとしています。教科の枠を超えた全体的な調整は難しそうですね💦

なお、「チェックポイント」については割愛しますので、興味のある方は本記事末尾のリンク先からご覧ください。

まとめ

いかがだったでしょうか。

「高次の資質・能力」とは、「知識及び技能の統合的な理解」と「思考力・判断力・表現力等の総合的な発揮」をまとめた呼称です。

より詳しく見てみたい方は以下のリンク先をご覧ください(資料1-1を参考にしています)。